Die Schönheit der Natur zu feiern, fällt in Neuseeland nicht schwer. Aber auch im Angesicht überwältigender Landschaften will ich eine Lanze brechen für die Schönheit am Wegrand, die zufälligen Zusammenspiele von Wasser und Stein, von Stein und Holz, von Werden und Vergehen, von Blühen und Welken. Die imposanten Auftritte von gewaltigen Landschaften, deren majestätischer Gebärde wir uns nicht entziehen können, die werden ohnehin gefeiert in allen Reiseprospekten, die Neuseeland als unvergessliches Erlebnis anpreisen. Und ja, ich kann verstehen, wieso diese Naturschönheiten auf allen Instagramm Accounts der Neuseelandreisenden gepostet werden, wieso sie eine große Bühne bekommen und tausende von Menschen anziehen. Ich war bei den allermeisten nicht. Deshalb kann ich auch nichts darüber erzählen. Doch der vielgepriesene Pancake Rock, den habe ich mit allen anderen gefeiert. Immerhin.

Weil die Eindrücke, die sich ins Gewebe fortsetzen, nicht bei den überwältigenden Hotspots aufhören, weil sie vielleicht erst bei den Schritten, die sich davon entfernen beginnen, teile ich mein unaufhörliches Staunen, sobald wir uns auf die Tramps begeben haben. Was Wandern bei uns, ist Trampen bei den Neuseeländern, eine Leidenschaft, die von vielen Einheimischen geteilt wird. Am liebsten hätte ich mich ganz dem Staunen und Fotografieren hingegeben auf dem viertägigen Heaphy Track und dem zweitägigen Inland Pack Track, wie eigentlich auf allen Streifzügen auf zwei Beinen. Doch gewiss, es geht beides, mal siegt das Vorankommen, mal das Anhalten und nach einem Ausschnitt suchen, der etwas davon einfangen mag, was mich gerade so gefangen nimmt. Die Intensität des Moments, sie lässt sich selten bannen, doch etwas davon mag vielleicht hinübergleiten durch die Bilder.

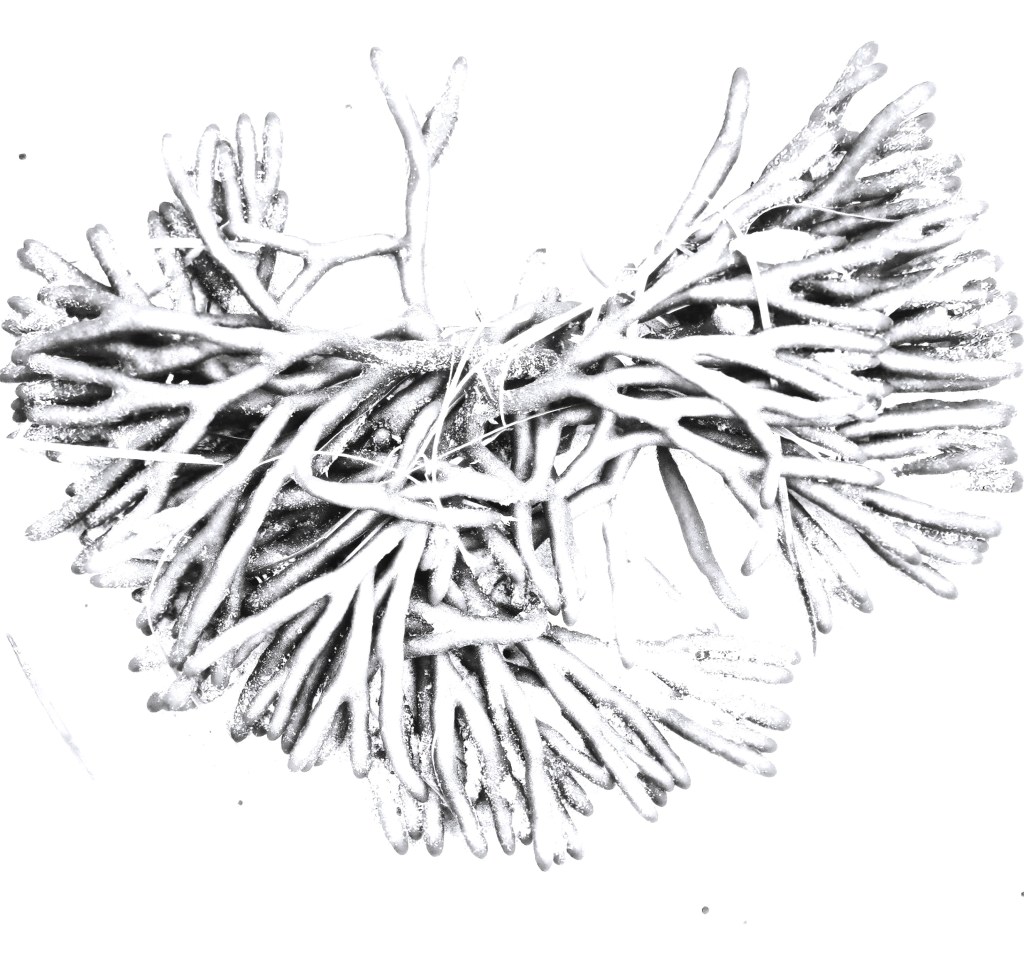

Egal ob ich die herabfallenden Kiekie Leaves als geheime Zeichen sehe, oder die vom Wasser in Jahrtausenden, wenn nicht gar Jahrmillionen in den Stein geformten Bögen und Skulpturen. Oder dieses Aufeinander, Aneinander und Ineinander wachsen der Pflanzen. Ein Baum ist nicht mehr nur ein Baum, es ist ein kreatürliches Wesen, weil sich so viele Arten dieses Lebensraumes beheimatet haben. Der Rata Baum sucht sich einen anderen Baum als Gastgeber für sein emporwachsen. Die Kiekie Schlingpflanze rankt und wuchert wiederrum am Rata Baum empor.

Je nach Feuchtigkeit sind die Bäume ganz von Moos und Flechten bewachsen. Zum Teil ist nicht erkennbar, was hinaufstrebt oder als Wurzeln der Kletterer hinunterstrebt. Manche Moose am Boden sehen wiederum wie Miniaturwälder aus. Ich stelle mir vor, wie darin für uns unsichtbare kleine Gnome und Wesen beheimatet sind. Dann noch das Sonnenlicht, welches plötzlich einzelne Blätter aus dem Schwarz aufscheinen lässt, Farne aller Art. Diese Wiederum, die mich immer auf’s neue Entzücken mit ihren Spiralen, bevor sie sich entfalten. Ich kann mir den Fibonacci Code, die mathematische Grundlage der Spiralform, bei der die nächste Spirale immer die Summe der zwei vorangegangenen Ziffern ist, in ihrer vollkommenen Ausprägung anschauen. Ich kann mich nicht sattsehen.

Und erst die Tiere. Am Strand treffe ich auf einen Shag, eine Art Kormoran. Wir stehen beide in der Nähe der heranrollenden Wellen und auf einmal verbindet uns das Wegspringen vor dem heranflutenden Wasser. Wir haben Spaß. Wir spielen das gleiche Spiel.

Oder wie kann es anders Sein, dass die Delphine, die plötzlich zu Dutzenden an der Küste entlang ziehen und deren Flossen sich in unvorhersehbaren Rhythmen an der Oberfläche zeigen, nicht aus purer Freude plötzlich in die Höhe schnellen, um sich wieder ins Wasser platschen lassen. Die ganz Übermütigen verbinden es mit einem Rückwärtssalto und manchmal wirkt es so, als würde ein und dasselbe Tier gleich zwei Rückwärtssaltos machen. Oder wenn zwei Delphine synchron Springen, als hätten sie das lange einstudiert. Noch habe ich nicht recherchiert, ob sich diese von mir als pure Bewegungsfreude gedeuteten Sprünge in eine Überlebenschoreographie einordnen lassen, die dazu dient, als Delphinrudel wiederum Fischschwärme einzukreisen, um sich im Fressen und Gefressen werden, in den Nahrungsketten des Meeres gütlich zu tun. Vielleicht ist es nicht verwunderlich, dass sich diese unzähligen Delphine an einer an der Küstenstraße kenntlich gemachten Zone als Meeresreservat tummeln, etwas südlich von Kaikoura. Es braucht etwas Zeit, bis ich mich loseisen kann und wieder ins Auto setze. In meinem nächsten Leben will ich Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen beobachten. Ich will von ihnen lernen.